그 날은 유독 길었다. 많은 일이 있어서라기보다는 말 그대로 긴 하루였다. 새벽 세 시에 잠을 깼기 때문이다.

전날 저녁은 장어구이였다. 비싸서 어지간한 외식에는 못 먹던 장어를 아버지는 굳이 사주셨다. 보신탕 같은 음식을 먹고 들어오는 날엔 우리 부자는 유독 개운히 잘 수 있었다. 몸에 좋은 걸 먹어서 그런가 보다 했다. 그리고 그 날도 그럴 거라고 생각했던 거다. 나중에 생각해보니 보통은 반주를 곁들였었다는 사실이 더 유효했던 것 같지만.

어쨌든 일찍 잠에 든 것 까진 좋았는데, 너무 일찍 깨 버렸다. 불안해서 더 잘 수가 없었다. 노트를 한 번 보고 커피를 사 와도 네 시였다. 시간을 어영부영 보내다보니 시험장에 도착해 있었다. 뭔가 허전하다, 싶었는데 도시락이 없었다.

다행히 친구를 한 명 만났다. 그 덕에 점심은 대충 때웠다. 액땜이라고 생각했다. 문제는 영어 시간에 왔다. 너무 일찍 일어난 데다, 듣기평가 시간에 졸지 않으려 커피를 너무 많이 마셨던 거다. 열 시간은 버티겠지, 라는 생각이었는데 몸은 달랐다. 잠은 안 왔지만 머리가 멍했다. 듣기평가 두 문제를 뜬 눈으로 날렸다.

괜히 신청했다 싶은 아랍어를 거의 다 찍고 나왔다. 약속도 안 했는데 아버지가 차를 가지고 나와 있었다. 옆을 둘러보니 다들 자기 부모 찾는다고 바쁜데, 나는 그럴 필요가 없었다. 뽑을 때부터 시끄러웠던 2005년식 코란도였다.

저녁 먹을래,

아뇨 그냥 집에 가요.

잘 본 것 같냐,

글쎄요 봐야죠.

옵션 하나 없었던 차의 카 오디오. 동그란 버튼을 또로록 돌려야 주파수가 바뀌는 라디오에서 이원 집정부제 개헌 얘기를 하던 기억이 난다.

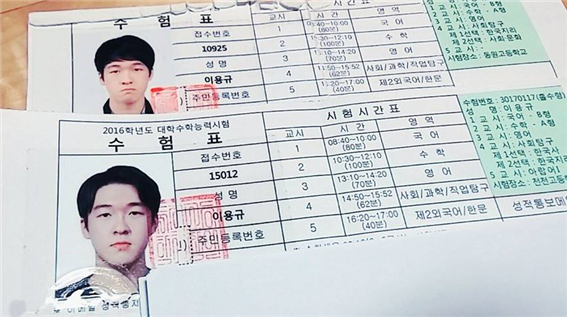

저녁은 내 방에 놓고 간 도시락이었다. 어디서 본 모양이었다. 저번 수능 보고 엄마가 버린 줄 알았는데 아니었다. 다 식었는데 맛은 있네, 생각을 하다가 나도 참 속 없는 놈이구나, 싶었다. 인터넷부터 켰다. 정형돈이 활동을 중단한다는 뉴스 사이에 오늘 수능이 어땠는지, 하는 이야기들만 있었다. 꺼내기 싫던 수험표를 뒤집어 가채점을 했다. 내가 가르치던 학생은 그 날 서울에 있는 준수한 학교에 합격했다. 저녁에 친구들이랑 술은 마셨는데, 집에 어떻게 들어왔는지 기억이 없다.

액땜이 아니라 복선이었을까. 나는 그렇게 두 번째 수능을 망쳤다.

어쨌든 여행은 가야 했다. 못난 건 오롯이 나였고, 주변은 그대로였다. 그 때까지 모은 돈은 백만 원이 전부였다. 오후에는 분당에서 학원 조교를 하고, 밤에는 열 시간동안 편의점 아르바이트를 했다.

그러는 동안 수시에 모두 떨어졌다. 그리고 성적이 잘 나오면 응시하지 않기로 했던 실기 시험을 보기로 했다. 문제는 그 시험 날이 일월 중순이었다는 거다. 우리는 1월 3일로 예정했던 출국을 약 보름 미뤄야 했다. 모스크바까지 쭉 타기로 했던 기차도 그 절반으로 줄였다. 우리 넷은 미리 예약해놓은 교통비, 도합 칠십만 원을 손해 봤다.

그 욕 잘하던 친구들이 괜찮다고 하니 미안해 미칠 노릇이었다. 거기다, 250만원을 모으기로 했는데 돈을 아무리 긁어모아도 이백만 원이 채 안 됐다. 녀석들은 모자라는 금액을 빌려줬다. 집에서는 학교도 아직 안 붙었는데 가지 말라고 했다. 그런데 정말 안 갈 수가 없었다. 대학을 잃어도 이 놈들은 남겠구나, 싶었다.

마지막의 마지막, 실기 시험을 보는 날이었다. 그 다다음날이 출국이었다. 오전에 시험을 보고 외환은행 본점에서 만나 환전을 하기로 했다. 시험을 보러가는 길에 문자가 왔다. 바닥을 친 내 자존감을 이 놈들이 왜 몰랐을까. 고등학교 내내 붙어 다니던 친구들이었다. 말은 안 해도 내 갖은 투정을 받아주고 있었다.

끝나면 전화하고, 잡생각 좀 하지 마라. 너는 생각이 너무 많아…

시험 잘 볼 거니까 걱정하지 마.

그리고 예산과 현실에 맞춰 일정이 수정됐다. 인천, 블라디보스톡, 이르쿠츠크(바이칼), 모스크바, 상트페테르부르크, 파리, 프라하, 그리고 인천.

이틀 후, 캐리어 끄는 꼴이 유독 어색한 네 명이 인천공항에 닿았다. 비행기를 타려고는 처음 와본 인천공항은 정말 컸고, 그만큼 분주했다. 22일간 세 개 나라를 돌아보는 일정의 첫 날이었다. 한 사람당 이백삼십만 원이 들었고, 그 중의 절반은 비행기와 기차 삯이었다. 설날에 돌아오는 아슬아슬한 계획이었고, 연착 같은 돌발상황을 대비한 ‘플랜 B’는 없었다. 어쨌든 출발만 하면 됐다. 다만, 그늘진 얼굴로 눈동자를 이리저리 굴리던 사람은 공항에서 나뿐이었다. ■

![[안식월, 쉼표 하나] 나혜석 생가터를 찾다](http://2-um.kr/wp-content/uploads/2021/02/20200919_140317-120x120.jpg)

![[그 해 겨울 #3] 연해주의 밤](http://2-um.kr/wp-content/uploads/2017/02/winter03-복사-120x120.jpg)

![[머리,가슴,발끝으로 스페인 여행기 #3] 코르도바, 이슬람과 그리스도의 아직은 불편한 동거](http://2-um.kr/wp-content/uploads/2018/02/코르도바거리-120x120.jpg)