사그라다 파밀리아 1: 인간세상을 넘어서는 아름다움

성당안으로 들어서는 순간, 형언할 수 없는 아름다움이 오히려 두려움으로 다가온다.

스페인을 안내하는 곳이면 어디서나, 스페인을 방문하는 사람들은 누구나, 빠짐없이 소개하는 장소가 있다.

바로 사그라다 파밀리아 (La Sagrada Familia )

다른 성당과 무엇이 다르기에 그토록 찬사를 받고 있는 것일까? 그 의문을 풀기 위해 우리 일행은 ‘이제까지 본 성당은 잊으라’ 라는 가이드 말을 들으며, 바르셀로나의 사그라다 파밀리아, 즉 ‘성가족 대성당’에 들렀다.

성당 동쪽 입구, ‘탄생의 파사드’가 방문객을 맞이한다. 저 멀리 여드름꽃 핀 원시동굴같은 벽면이, 우리를 보고 가까이 다가오더니 품에 안았던 예수탄생 이야기의 조각들을 수많은 별들과 함께 뿌려준다.

가우디 생전에 완성된 이 입구 건축물 속의 주인공들은 가우디 이웃에 실제 살고 있던 사람들을 모델로 하여 조각했다고 한다. 돌로 된 조각 하나에도 그곳을 살아낸 사람들의 체취를 담아내고자 한 가우디를 통해, 예수의 탄생은 먼 옛날의 신화가 아닌 그 때 그리고 지금 이 곳에 사는 사람들의 실제 이야기가 된다.

서쪽에 자리잡은 ‘수난의 파사드’. 가우디 사후, 스페인 내전 등으로 중단되었다가 조각가 수비라치가 1954년부터 이 파사드 공사에 참여하여 1976년에 완성되었다고 한다.

예수의 수난과 십자가 죽음을 그려낸 ‘수난의 파사드’는 사실적으로 인물을 묘사한 ‘탄생의 파사드’와는 달리 현대 미술의 모더니즘 기법으로 만들어졌다.

1년 이상 가우디를 연구했다는 수비라치는 기존의 사실적 묘사보다는 뒤틀려버린 인간세상을 바라보는 신의 아픔을 뒤틀어진 형상으로 표현하여 순례자의 마음으로 ‘예수의 수난과 고통’을 함께 느껴보기를 바랬으리라.

그래서 그런지 기존 조각과 회화에서 십자가의 예수를 표현할 때 중요 부분을 천으로 가리는 무리수(?) 없이, 이곳의 예수의 나체 십자가상은 사실적이면서도 추상적으로 조각되어 외설적이기 보다는 오히려 숭고함으로 다가온다.

예수의 부활, 승천을 주제로 가장 화려할 것으로 예상되는,

지금은 공사 중인 남쪽 영광의 파사드를 지나

우리들은 성당 안으로들어선다.

아… 어떤 말로 이것을 표현해야 하나? 어떤 사진으로 이 황홀함을 담을 수 있을까?

동쪽과 서쪽의 스테인드 글라스를 통해 비친 따뜻하고 시원한 빛은 우리가 머물고 있는 자리 구석구석을 비추고 있다. 고개를 들어 올리니 거대한 꽃들 사이로 찬란한 하늘의 빛이 우리를 내려다 보고 있다. 제단에 있는 예수의 모습을 통해 지상의 사람들과 하늘이 하나로 이어지는 듯하다.

중세에 지어진 성당들과 달리 그늘진 곳이 없도록 모든 벽면, 후미진 구석까지 빛이 스며들도록 배려한 세심함.

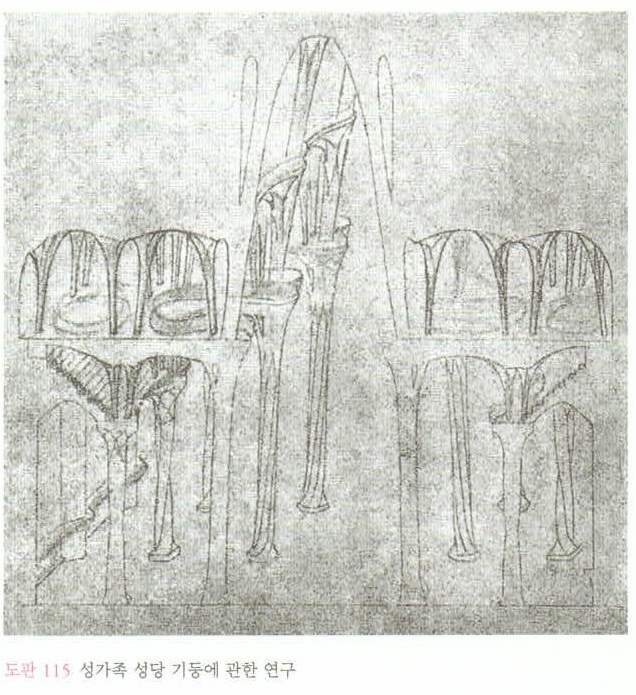

저 높은 첨탑의 하중을 버티기 위해선 엄청난 두께의 벽과 기둥이 필요했을 터인데, 가우디는 수많은 실험을 통해 최소한의 기둥과 벽을 세우고 더 많은 창문과 더 넓은 스테인드글라스를 설치하여 이 내부를 빛의 향연으로 만들었다.

[출처: 가우디 1928]

단순히 아름다운 성당이 아니라, 그 곳에 서있는 사람들까지 아름답게 만드는 성당. 천국은 이런 곳이 아닐까 하는 불경한 생각마저 든다.

가우디는 어떻게 이런 성당을 구상할 수 있었을까? 누가 이렇게 만들어달라고 했는가?

신과 인간과 자연이 함께 즐거워 하는 곳,

부유한 자도 비천한 자도 없는 바로 그곳,

그 천국에 들어가기 위해서는

예수의 탄생,

예수의 고난,

그리고 부활의 영광을 거쳐야 한다.

“내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라”

성경 내용을 그대로 옮긴 성당.

사그라다 파밀리아는 바로 가우디의 신앙인 것이다.

지금까지의 모든 건축에서 신이 창조한 자연의 형태인 ‘곡선’만을 고집한 가우디. 자신의 독창성은 ‘자연’의 이야기, ‘신’의 이야기를 전한 것 뿐이라고, 가우디는 성가족 성당을 통해 말하고 싶었을 지 모른다.

건설업자는 건축주의 주문에 따라 건물을 짓는다. 그러나 가우디는 사람들의 주문을 초월한다. 아니 그에게 있어 유일한 건축주는 신과 자연인 것이다. 그 눈높이에 맞춘 건축물이라서 이 사그라다 파밀리아는 더 없이 아름답고 황홀하다.

돈과 권력의 요구에 순응하며,

주위 사람 시선에 얽매여 살아가는,

자아를 잃어가는 현대인에게,

가우디는 이 미완의 건축물 사그라다 파밀리아를 통해 우리가 어떻게 살아야 하는 지를 조용히 가르치고 있다.

사그라다 파밀리아 2 : 온세상이 이같이 되기를

성당을 나서는 순간, 고통스런 현실로 돌아가야 하는 두려움이 찾아온다. 떨고 있는 몸을 다시 되돌려 사그라다 파밀리아를 바라본다.

천국을 거닐던 황홀함은 이내 일정상 이곳을 떠나야 하는 현실 앞에서 멈춰버린다. 성가족 성당을 뒤로하고 바라보면 그 아름답던 바르셀로나, 그리고 지중해 너머 저 세상은 정말 냉혹하고 황량하다. 지구상 수많은 지역에서 인종과 종교, 이념의 차이, 그리고 약자라는 이유로 수많은 죄없는 목숨들이 버려지는 세상.

사그라다 파밀리아는 바로 그 땅 위에 세상의 고통에는 아랑곳 없는 듯, 매일 수 많은 관광객에 둘러싸여 화려함과 웅장함을 뽐내며 서있다.

1883년부터 가우디가 맡아 시작되어 지금까지도 공사가 진행중인 곳. 가우디마저 200년 이상 걸릴 것이라 했다는 성당. 뒤돌아 선 나는 이 성당을 건축한 이에게 묻고 싶었다.

‘세상은 고통과 눈물 속에 신음하고 있고, 당신의 신이 정말로 사랑했다는 인간들은 요모양 요꼴임에도, 당신과 바르셀로나의 정열을 다 쏟아가며 살아있을 동안 완공될 수 없었던 이 성당을 왜 지으려 했습니까? 혼란한 바르셀로나를 신앙으로 되잡으려는 성요셉영성회의 주문을 단순히 따른 겁니까? 그렇다면 백성들의 고통을 억누르고 우뚝 솟아오른 중세 대성당들과 다른 것이 무엇입니까? 과연 그러했다면 당신이 사랑하던 신이 이 성당을 보고 과연 기뻐했을까요?’

[지하에 있다는 가우디의 묘]

그 때 가서 물어봤어야 했다. 물론 가우디는 대답할 수 없으리라. 그래도 누군가 그를 대신해 말해줄 지 모른다.

가우디가 성가족 성당에 매달린 그 때, 해가 지지 않던 제국 스페인은 그 많던 식민지를 거의 다 잃어버리고, 쿠데타 등 정치적 불안정과 극한 이념대립 등이 야기한 사회혼란으로 국민들은 빈곤의 수렁으로 내몰리고 있었다. (이는 결국 가우디 사후, 스페인내전이라는 비극으로 이어진다)

희망이 사라진 곳. 가우디가 마지막까지 성가족 성당에 매달려 있을 때, 스페인은 그런 곳이었다. 그 건물의 완공은 커녕 앞으로의 공사진행도 암담했을 그 때, 불가능한 프로젝트라고 사람들이 비아냥 거릴 때, 가우디는 말하고 싶었을 것이다.

세상을 섬기기 위해 온 예수의 탄생과 고난, 그리고 세상에 소망을 주는 부활. (탄생의, 수난의, 영광의 파사드) 이를 통해 들어선 하느님의 세계는 이렇게 아름답다. 우리 모두가 서로를 섬기고 아픈 자를 위해 고난받고 삶의 소망을 나누어 간다면 이 세상도 그렇게 아름다운 곳이 되리라.

가우디는 알고 있었을 것이다. 인간의 이기심은 이런 세상을 당장 허락하지 않으리라. 그러나 가우디는 소망했을 지 모른다.

자신이 설계한 사그라다 파밀리아를 통해,

수세기 동안 거쳐간 석공들의 땀방울을 통해,

100년 넘게 찾아온 순례자들과 관광객들을 통해

이 세상도 아름다워질 수 있다는 희망이,

이 세상이 그렇게 바뀔 수 있다는 소망이,

저 땅끝까지 전해지기를…..

그가 죽은 지 100년이 되어가지만 세상은 아직 바뀌지 않았다. 그래서…사그라다 파밀리아는 아직 미완성이다.

나의 물음에 가우디는 지금 성가족 성당 첨탑을 통해 대답하는 듯 하다.

“이 세상도 이 예배당처럼 아름답게 되기를 바랍니다.

이 성당이 완공되어 첫 예배를 드릴 때,

이 세상도 이 성당처럼 평화로운 세상,

사랑으로 가득한 세상이 되었기를 고대하며

나는 지금도 무덤에 앉아 이 성당공사를 계속하고 있습니다.”

내 영혼의 귀에 속삭이는 가우디는 이 땅을 아름다운 곳으로 만드는 공사에 우리도 함께 참여하기를 원하는 듯, 지금도 미완성의 사그라다 파밀리아 첨탑위에서 이 미완성의 세상을 바라보는 듯 하다.

편집자주 ㅣ 다음 편은 에필로그로 찾아뵙겠습니다.

![[머리,가슴,발끝으로 스페인 여행기 #4] 대성당 : 땅으로 내려오지 못한 하늘의 영광](http://2-um.kr/wp-content/uploads/2018/03/12412-120x120.jpg)

![[돌아 · 가다 – 반동의 동반자] #2. 우리의 여행](http://2-um.kr/wp-content/uploads/2019/09/10_서천03-e1567480371654-120x120.jpg)

![[여름 특집] 나도원의 ‘돌아·가다’ – 여름섬](http://2-um.kr/wp-content/uploads/2020/08/06_소매물도07-120x120.jpg)