스물다섯, 담담하고 유쾌하게 걸어가는 청춘실패담

매주 월, 목요일에 연재됩니다.

요정은 11월 6일 사망했다. 삼일장 이틀째 오전이었다. 장례식장은 그야말로 적막했다. 배달원들이 아침부터 이르게 오는 조화를 날라오고 있었다. ‘OO상사 대표이사’, ‘OO대학교 XX학번 동기회’ 같은 것들은 건너편의 다른 상갓집으로 향했고, 요정과 친분이 있다는 유명한 가수들이 보낸 조화들이 우리 쪽으로 왔다. …이제 와서?

빈소는 몇 칸 되지 않았다. 복도에서도 신발을 벗는 문밖부터 영정까지를 훤히 들여다볼 수 있었다. 이내 낯익은 영정이 보였다. 요정은 환하게 웃고 있었다. 그 앞으로 사람이 없다시피 했다. 그다음으로 눈에 들어온 건 앉은뱅이 식탁이었다. 식탁을 다 덮는 하얀 비닐 식탁보가 깔려 있었다. 생수, 소주, 맥주, 종이컵, 그리고 편의점에서는 본 적 없는 상표의 음료수들이 비닐을 누르듯 놓였다.

신경 써서 안경을 닦았다. 눈을 비비지 않으면 이게 스끼다시가 푸짐한 바닷가 수산시장 양념집인지 상가인지 구분하지 못할지도 몰랐다. 나는 장례식장을 처음 가본 것이었다. 다시 눈에 들어온 영정은 여전히 환했지만, 그 앞에 놓인 국화는 서너 송이가 고작이었다.

나는 계속 망연히 서 있을 수밖에 없었다. 태어나 처음 가는 장례였지만 문상 예절을 모르는 건 아니었다. 그가 죽었다는 사실도 받아들이고 있었다. 요정은 일주일 전 쓰러졌고 의식을 금방 되찾지 못했으며, 그러는 사이 나도 마음의 준비를 다 했었다. 여느 날처럼 헤드폰을 쓰고 모니터 앞에 앉았는데 실시간 검색어에 모처럼 그의 이름이 올라 있어서 가장 먼저 ‘오, <스페이스 공감>이나 <음악여행 라라라>에 나왔나? 재방송을 찾아봐야겠다’라고 생각했으나 ‘인디 가수 달빛요정역전만루홈런 이진원 씨(38)가 뇌졸중으로 쓰러진 지 30시간 만에 발견되었다‘는 기사를 보자마자 그 천진함이 더없이 슬프게 다가온 순간 때문도 아니었다.

그가 마지막으로 머무는 곳이 너무 초라해 보였기 때문이다. 그의 죽음을 다루는 기자들은 많았다. 하지만 그들은 요정이 무슨 내용으로 얼마나 풍부한 음악을 했는지에는 관심이 없었다. ‘생활고에 스러진 인디 가수- 88만원 세대의 현주소’. 하나같이 저런 빌어먹을 내용을 갖다 붙였는데, 빈소 꼬라지를 직접 보자니 그걸 부정할 도리가 없어지는 기분이었다.

뭔가가 치밀어 올라 병원을 빠져나왔다. 주말 여의도가 을씨년스러워서인지 세상은 마찬가지로 텅 비어 보였다. 내가 둘 꽃은 한 송이밖에 없을 것이었다. 다른 것을 놓아야 할 것 같았다. 가장 가까운 레코드점을 찾아 영등포 교보문고로 갔다. 뜻밖에 요정의 음반을 쉽게 찾을 수 있었다. 익숙한 앨범 재킷이 가장 잘 보이는 판매대에 가로놓여 있었다. 소녀시대, 슈퍼주니어, 그리고 달빛요정역전만루홈런의 1.5집 <Sophomore Jinx> . 이제 와서… 그가 죽지 않았다면 없을 일이었다. 그 사실이 정말이지 얄미웠다.

낚아채듯 음반을 사서 다시 빈소로 갔다. 앞 조문객이 하는 걸 보고 그대로 두 번 절을 했다. 조화를 놓고 다시 상주와 맞절했다. 상주는 처남이었다. ‘어떤 관계이시냐는’ 물음에 팬이었다고 어색히 대답했다. 그리고 마치 증거라도 된다는 듯 음반을 건네주었다.

여의교를 건너 대방역으로 돌아가는 길은 서늘했다. 옷을 너무 얇게 입었었다. 동경만 했던 서울이 전에 없이 밉살스러워 보였다. 돌아가는 지하철 내내 풍경을 외면했다. 이어폰 안에서 나오지 않았다. 요정의 음원이 모인 MP3는 외로울 때를 대비한 노아의 방주였다. 하지만 함께할 목소리를 잃었을 때 방주에서 뛰어내리고 싶은 기분은 예상하지 못했다.

덤덤해지기, 그리고 받아들이기. 열다섯은 이 연습을 시작해야 할 무렵이었다. 아직 모르는 게 많은 나이지만, 어른이 되면 이보다 더한 일이 얼마나 많을 텐데. 하지만 봄에 사랑했던 이를 가을에 잃는다는 건 슬펐고, 누구를 떠나보내는 일이 간단할 리 없었다. 우상을 보낸 일상은 여전하지 않았다. 그가 떠나지 않았어도 나는 침잠해 있었겠지만, 이제 누가 나를 위로해준단 말인가.

*

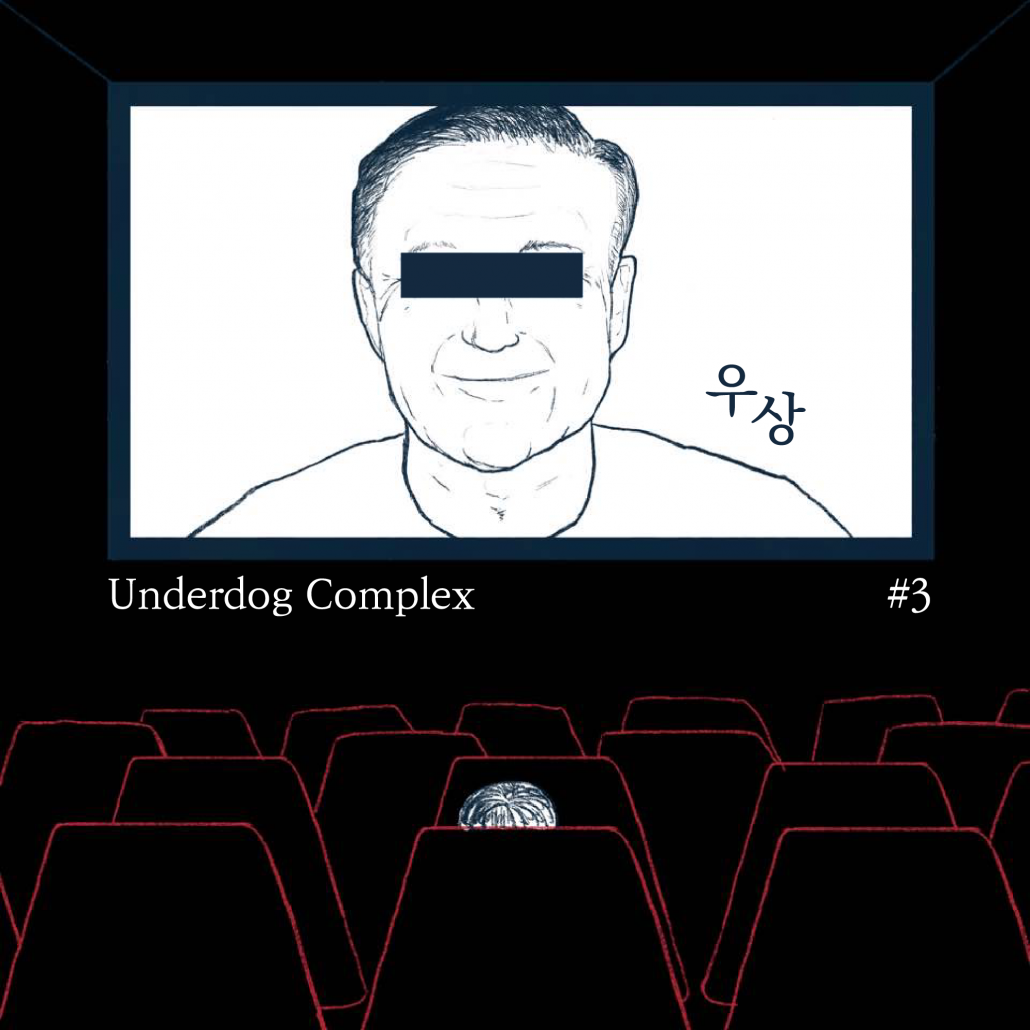

로빈 윌리엄스가 그 자리에서 나를 안아준 것은 그 해를 넘길 무렵이었다. 그 아저씨는 <It’s only us>를 부른 로비 윌리엄스와 이름을 헛갈리던 배우였을 뿐인데, 나는 어느 순간 그의 목덜미에 안겨 있었다.

겨우내 나는 음악을 멀리하고 몇 달 동안 <무한도전>만을 봤다. 당시 무한도전은 방송 역사상 최고 수준으로 우리를 웃겼다. 일단은 웃는 일이 필요했고, 다른 건 필요하지 않았다. 그들에게 잠깐 마음을 맡기는 것은 상실을 극복하는 것보다 편했다. 새벽 재방송을 보다가 소파에서 잠들고, 아침에 일어나면 컴퓨터로 틀어놓고 밥을 먹고… 그런 식으로 시간이 흘렀다.

어느 날 졸다가 깼는데 리모컨이 잘못 눌렸는지 영화 채널이 틀어져 있었다. 맷 데이먼을 제이슨 본으로만 알고 있을 때였고, 그가 더벅머리로 등장하는 영화였다. 시린 겨울날 때문이었는지 나는 소파에서 일어나기도 싫었는데, 그렇게 모로 누워 감상하게 된 작품은 <굿 윌 헌팅>이었다. “It’s not your fault.” 나는 실로 오랜만에 울었다.

열한 살 이래 그렇게 무너지듯 울어본 것은 그때가 처음이었다. 그리고 요정의 음악을 만난 오월 이래 무언가에 진심으로 감응한 것 역시 그때가 처음이었다. 허파가 들먹거리고 콧등이 뜨거워지자, 나는 내가 완전히 세상과 끊어진 게 아니라는 것을 알았다. 그리고 내가 외면하던 것이 이제는 사라진 우상의 음원이나 그와의 작별이 아니라는 것을 알았다. 나는 나의 유년에서 애써 도망가고 있었던 것이다.

그랬다. 사실 필요했던 것은 웃는 게 아니라 우는 일이었다. 달빛요정이 함께 도시의 밤을 바라보는 듯한 존재였다면, 로빈 윌리엄스는 내가 목덜미를 감싸고 매달릴 수 있던 스승이었다. <굿 윌 헌팅>, <죽은 시인의 사회>, <미세스 다웃파이어>, <알라딘>과 <바이센테니얼 맨>… 그의 영화를 모두 찾아보며 나는 다시 함께할 목소리를 구했다. 힘든 날이면 그의 다문 입에서 배어 나오는 따뜻함에 마음을 맡길 수 있었다.

*

그리고 2014년 8월, 나는 또다시 우상을 떠나보냈다. 로빈 윌리엄스가 죽었다. 요정이 죽었을 때보다 많은 일을 덤덤히 받아들일 수 있었다. 이별은 처음 했을 때보다 익숙했고, 슬펐지만 슬픔을 가눌 수 있었다. 그러나, 나는 이미 좋아하는 게 생길 순 있지만 새로운 우상을 만들 수는 없는 나이가 되었다.

미지근한 여름, 어느사이 조금 덤덤해지고 많이 무뎌진 나는 열아홉이었다. 이제 누구에게도 의지하지 않고 스무 살을 준비해야 했다.

*

내게 있어 우상이란, 다른 걸 다 숨겨도 드러내고 싶은 단 하나의 자부심이다. “왜 이런 걸 좋아해?”란 물음을 수도 없이 받았고 그럴 때마다 얼버무리는 데 익숙하다. 하지만 키팅 선생님과 요정에게만은 그럴 수 없다. 그들에게 보답하기 위해서라도 나는 그럴듯한 대답을 준비해두었다. “네 첫사랑은 모두가 좋아하는 아이였니?”

이 단락을 쓰는 지금도 이유 없이 코가 시큰거린다. 마침 요정은 나처럼 나약한 추종자들을 위해 이런 노랫말도 준비해두었다.

“누구에게나 삶이란 건

오즈를 찾아가는 길거나 짧은 여행,

그 길에서 널 만나고 사랑하고

가끔 떠나보내고.”

(2집 ‘OZ’)

■

![[언더독 컴플렉스] #14. 죽고 싶지만 뿌링클은 먹고 싶어 (2)](http://2-um.kr/wp-content/uploads/2020/02/Artboard-1@2x-120x120.png)